|

|

|

|

|

Vor allem im deutschsprachigen Raum fällt es auf, dass neu gebaute katholische Sakralbauten ab 1960 immer mehr Profanbauten ähneln. Dies mag einerseits an verschiedenen Interpretationen des Zweiten Vatikanischen Konzils liegen; andererseits ging und geht auch der Trend einer „globalisierten“ und vereinheitlichten Architektur gerade an der katholischen Kirche leider nicht spurlos vorbei.

|

|

Ziel des Projektes ist es, an Hand einer gebauten katholischen Kirche der jüngeren Generation in Wien, Umgestaltungsmöglichkeiten des Innenraumes aufzuzeigen. Die Eigenheiten und Traditionen des katholischen Sakralbaus sollen mit modernen Mitteln wieder aufgegriffen und betont werden.

|

|

|

Neuplanung Kircheninnenraum

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

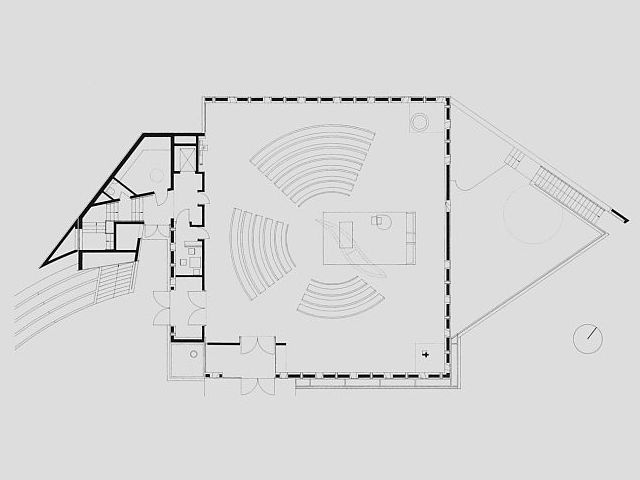

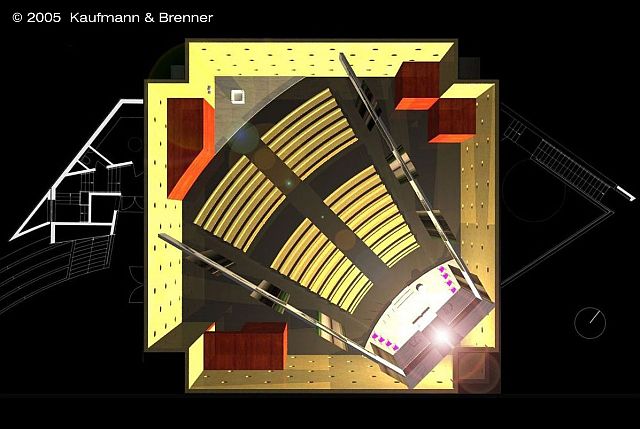

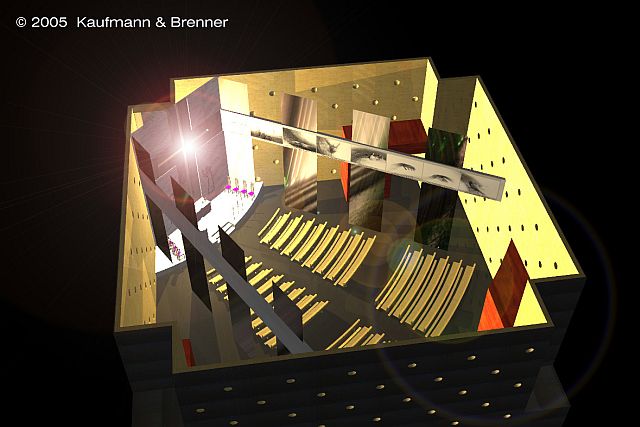

Kircheninnenraum: Der bestehende Volksaltar und die Kirchenbänke werden entfernt und der gesamte Innenbereich wird nach Osten ausgerichtet. Der Raum soll einen stark richtungweisenden Ausdruck bekommen. Dieser Effekt wird durch seitlich flankierende vertikale Membranbahnen mit zwei abgehängten Kreuzweg-Trägern unterstrichen. Diese stehen im Sinne eines halboffenen Raumteilers in wiederkehrender Kreuzform. Es sind mindestens genauso viele Sitzplätze wie vor der Umgestaltung vorhanden. Auch in den Durchgängen zwischen den Kirchenbänken findet sich das Kreuzsymbol wieder, das man auch als Schattenwurf des frontalen Hauptkreuzes auf die Gläubigen sehen kann.

Um eine mystische Wirkung zu erzeugen, soll die Lichtwirkung etwas gedämpft und das Licht filtrierbar gemacht werden. So wird auch der Parkettboden ausgetauscht und mit dunklen Gabbro-Steinplatten ersetzt.

Die Lage des Haupteinganges an der Ost-West-Wand der Kirche bleibt unverändert. Die Beichtstühle werden in die Nordecke versetzt. Sie bestehen aus schwerem heimischem Nussholz. Das Taufbecken befindet sich gegenüber der frontalen Kreuzwand auf einem leicht erhöhten Marmorpodest. Platz für eine moderne Orgel - wie es sie bereits in der bestehenden Kirche gibt - findet man im Bereich der Beichtstühle. Die Anbindung zur Sakristei und den Nebenräumen des Bestandes ist weiterhin gegeben. Der Priester kann von hier aus richtungweisend mit seinen Ministranten durch die Christengemeinde zum Altar einziehen.

|

|

|

|

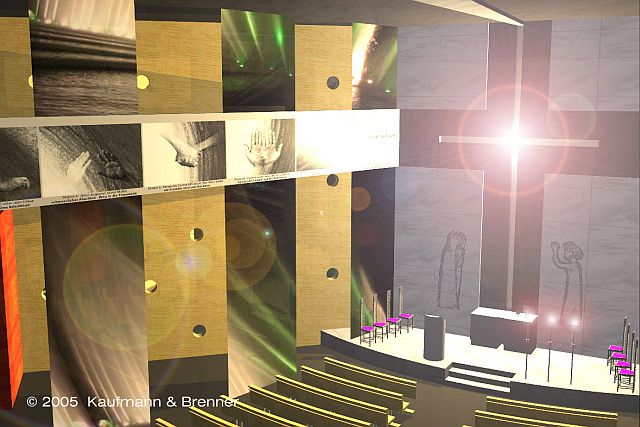

Der Altarraum besteht aus Hochaltar, Rednerpult, Sesseln für Priester und Messdiener sowie einer Kreuzwand. Letztere ist aus weißem Carrara-Marmor mit eingemeißelten Sakralfiguren gefertigt und die um drei Stufen erhöhte Bodenoberfläche des Altarraumes besteht aus hochpoliertem Marmor. Durch zwei überdimensionale Lichtschlitze in Kreuzform wird das Licht über das bestehende dahinter liegende Eckfenster eingeleitet und entsprechend den Liturgiefarben mit Hilfe eines Spiegelsystems und Farbprismen gefiltert. Zudem hat der ganze Innenraum eine aufwändige Lichtanlage installiert. So kann je nach Bedarf und Anlass die entsprechende Lichtstimmung erzeugt werden.

Als weitere Besonderheit sind die vertikalen Membranbahnen des seitlichen halboffenen Raumabschlusses jeweils mit großen OLED-Kunststofffolien beschichtet. OLEDs sind organische Lumineszenzdioden, die eigenständig und ohne jede zusätzliche Lichtquelle leuchten. Im Gegensatz zu herkömmlichen LCD/TFT Elementen, bei denen eine auf der Display-Rückseite angeordnete Lichtquelle (Backlight) ständig in Betrieb ist, fällt bei OLEDs keine Hintergrundbeleuchtung an.

Dadurch lassen sich - mit bis zu maximal 200 Nanometern Stärke - extrem dünne, sowie gegen Biegung und anderen Umwelteinflüssen widerstandsfähige und flexible Displayflächen auf Kunststofffolie herstellen.

Somit kann mit digitaler Technik jedes beliebige bewegte oder statische Bild, Muster, Farbe oder z.B. auch Texte auf diesen Flächen angezeigt werden. Eine multimediale Betonung und Unterstützung z.B. einer Predigt, Lesung oder eines Missionsberichtes wäre somit – sofern erwünscht – möglich, oder es kann einfach nur eine gewisse Lichtstimmung erzeugt werden.

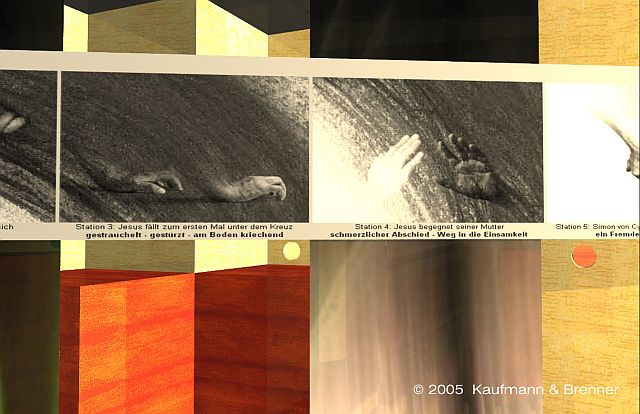

Der abgebildete

Kreuzweg besteht aus Teilabbildungen des Kunstwerkes von Jan Masa (Original-Kreuzweg).

Untertexte erklären die Stationen. Durch die auch

hier eingesetzte OLED-Technik steht es wiederum offen, auch verschiedenste

andere Kreuzwege diverser Künstler statisch oder sogar bewegt anzuzeigen.

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Analyse Bestand

|

Die Kirche „Christus Hoffnung der Welt“ wurde im Jahre 2000 inmitten des neuen Hochhaus-Baugebietes der Donaucity errichtet. Dem Planer Heinz Tesar ist es gelungen, trotz schwieriger Randbedingungen den Baukörper mit einfachen Mitteln effektvoll zu platzieren und im städtebaulichen Kontext gut akzentuierte Architektur zu schaffen..

Es sollte der Innenraum soweit verändert werden, dass die Kirche unmissverständlich als „katholisch“ erkannt wird und in Anlehnung an die gotischen Kathedralen wieder mit diversen sakralen Gestaltungen bereichert werden. Der bestehende Gebäudekörper an sich bleibt dabei unangetastet.

Der Bestand wurde analysiert, fotografisch und filmisch dokumentiert sowie genau aufgenommen und dreidimensional digitalisiert. Das digitale CAD-Modell beschränkt sich nicht nur auf renderbare 3D-Körper, sondern ist auf Grund seiner Genauigkeit auch für eine planliche Weiterverwertung geeignet.

16:9 Movie Spot 1 (4 MB, LQ)

16:9 Movie Spot 1 (8 MB, HQ)

|

|

|

|

|

Ergebnis:

So wie einst die katholischen Kirchenbauten der Spätgotik und des Barock mit ausdruckstarken Mitteln, Ausgestaltungen, bunten Bildern und Farben versuchten die verloren gegangenen Kirchengänger der Reformation wieder zurück zu „locken“, so gibt es auch in der heutigen Zeit in Mitteleuropa wieder einen Bedarf, Kirchenräume populärer zu machen ohne deren Eigenheit zu verleugnen.

Die Religion soll sich in Bildern und Stimmungseffekten leicht verständlich erklären, die architektonische Sprache muss eindringlich und eindeutig sein. Dies erscheint gerade in einer Zeit, wo konkurrierende Sparten wie Medien, Film und Musik mit vergleichsweise extrem aufwendig gestalteten Botschaften arbeiten, notwendiger denn je. Mit diesem Entwurf wurde versucht, wieder mit zeitgemäßen Innovationen auf zwei Jahrtausende alte Traditionen aufzubauen, ohne jedoch zwanghaft das Rad neu erfinden zu wollen.

|