|

|

|

|

Der

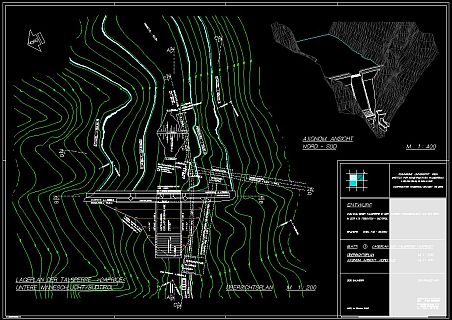

Entwurf Talsperre

Caprice stellt die Projektierung,

die hydraulische

und die wasserwirtschaftliche Berechnung

des

Speichers für ein Wasserkraftwerk dar.

|

|

Die

an einer Engstelle

der Winneschlucht im Bereich unterhalb der

Schutzhütte "Panorama" zu errichtende

Sperre ist als Betongewichtsmauer mit einer

luftseitigen Neigung von 1:0,7 ausgeführt

worden. |

|

|  |

|

|

|

|

|

|

Unter Bedacht eines möglichen Lawineneinstoß -es in den Speicher, wurde der Sperrentyp gewählt und der Stauraum dimensioniert.

Geologie - Unter

Berücksichtigung, dass im Sperrenbereich

beide Seitenflanken des Talprofils laut

geologischem Gutachten mit ca. 2,40 m Bergschuttüberlagerung

überdeckt sind und darauffolgend rund 2,00-3,00

m stark verwitterter Fels (Carbonatgestein)

herrscht, kann mit guten Gründungsverhältnissen

gerechnet werden. Am Talboden stößt man

nach ca. 3,50 m Bergschuttüberlagerung und

1,50-2,00 m gelockertem Fels auf kompakten

Untergrund.

Durch diese geologischen

Verhältnisse wird bis auf den unverwitterten

Fels eine allseitige Einbindung der Mauer

vorgenommen.

Der,

durch die

Schwergewichtsmauer künstlich

geschaffene Stausee hat eine Länge von rund

3.300 m und verfügt über einen nutzbaren

Speicherinhalt von 14,91 hm³. Sein Stauziel

liegt auf Kote +1.134,00 m ü.d.M.; das Absenkziel

bei +1.116,00 m ü.d.M.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Folgende

Lastfälle wurden

für die Standsicherheitsberechnung der Staumauer

berücksichtigt:

Betriebslastfall:

Normal - Vollstau mit

Eisdruck

Betriebslastfall: Außergewöhnlich

- Überstau; RHHQ = 16 m³/s

Betriebslastfall:

Extrem - Überstau von 2,00 m bei Lawineneinstoß

Betriebslastfall: Erdbeben -

Eintrittswahrscheinlichkeit 200 J, max b

= 0,12 g

|

|

|

|

|

|

|

|

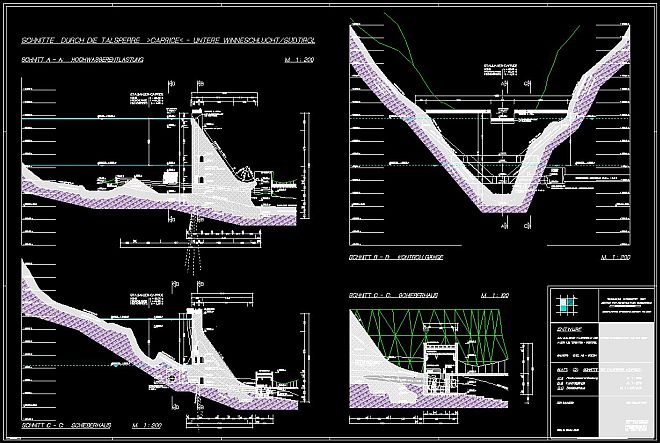

Die

maximale Höhe der

geplanten Sperre - von der Talsohle bis

zur Oberkante der Sperrenkrone - beträgt

36,00 m, die mittlere Kronenlänge quer zur

Talrichtung etwa 54,50 m und die maximale

Sperrenbreite längs der Talrichtung 24,55

m. Die Mauerkrone ist 4,00 m breit, ihr

Niveau liegt auf + 1.136,00 m ü.d.M. Die

Kubatur der Schwergewichtsmauer beträgt

rund 12.000 m³.

Dichtschirm

- Zur Abminderung des Sohlwasserdruckes

und zur Verhinderung von ungewollten Wasserumläufigkeiten,

ist ein Tiefeninjektionsschirm vorgesehen.

Kontrollgänge im inneren der Staumauer sind

so angelegt, dass bei Bedarf jederzeit nachinjiziert

werden kann. Dichten Felsanschluss an den

Sperrenbeton gewährleisten Kontaktinjektionen.

Kontrollgänge

-

Der Zugang zu den Kontrollgängen erfolgt

über den Verbindungsstollen vom Schieberhaus

zur Schieberkaverne. Sie dienen zur Kontrolle

verschiedenster Messeinrichtungen, sowie

zur eventueller Nachinjektion des Dichtschirmes.

Auf Grund dessen sind sie so angelegt, dass

eine leichte Injektionsbohrung in den Umgebungsgrund

ermöglicht wird.

Am

Beginn der Hochwasserentlastungsanlage

befindet sich ein festes, als WES-Profil

ausgebildetes, Überfallwehr mit einer Breite

von 9,00 m.

Die Wasser-Wurfweite der

Schanze - bei Hochwasser und beim gewählten

Endwinkel von 30° - beträgt 12,43 m.

Laut

geologischem Gutachten ist der Fels im Bereich

des natürlichen Tosbecken unterhalb des

Speichers derartig stabil, dass keinerlei

Auskleidung des Bachbettes erforderlich

ist.

Die geplante Hochwasserentlastungsanlage

ist für ein RHHQ von 16,00 m³/s - das entspricht

einem Überstau von 0,90 m - dimensioniert.

Während

der Bauzeit wird der Grundablass

gleichzeitig als Baustellenumleitung verwendet

und kann ein angenommenes Hochwasser von

8,00 m³/s aufnehmen.

Das Ablassrohr mündet

unterhalb der Zufahrtsstraße beim Schieberhaus

in das bestehende Bachbett. Die Energieumwandlung

übernimmt Größtteils der Kegelstrahlschieber

|

|

|

|

|

Übersicht der

Baudurchführung

Errichtung

der Baustellen-Zufahrtsstraße mit gleichzeitigem Abtrag

von Bergschuttmaterial bzw. von Fels für das Bauwasser-Umleitungsrohr.

Fertigstellung

der Bauwasserumleitung (Stahlrohr Æ 1,40 m, i = 7,167%,

offene Bauweise), die später als Grundablass dient.

Aufschüttung

des Fangedammes (Umleitung des Baches durch den späteren

Grundablass).

Beginn:

Bergmännischer Vortrieb des Verbindungsstollen; maschineller

Vortrieb mit gleichzeitiger Auskleidung des Triebwasserweges

(Druckstollen, Ausbruch der Schieberkaverne, Erstellung

des Wasserschlosses, Druckschacht).

Abtrag

des Bergschuttes und des Gesteins bis auf den unverwitterten

Fels im Bereich der Staumauerkontaktflächen.

Beginn

der Injektionen für den Dichtschirm.

Errichtung

der Talsperre inklusive Kontrollgänge in den entsprechenden

Betonierabschnitten.

Fertigstellung

der Hochwasserentlastungsanlage.

Herstellung

des Triebwasser-Einlaufbauwerkes.

Erstellung

des Schieberhauses.

Einbau

sämtlicher Betriebseinrichtungen (Portalkräne, Drosselklappen

in der Schieberkaverne und beim Wasserschloss, Kegelstrahlschieber

und Drosselklappe im Schieberhaus, Steueranlagen, Kontrolluhren,

Batterieanlage u.ä.).

Nach-

und Feinarbeiten.

Der geplante Fertigstellungstermin

des Kraftwerkes in Kiens fällt mit dem der Talsperre,

inklusive aller Betriebseinrichtungen, zusammen.

|